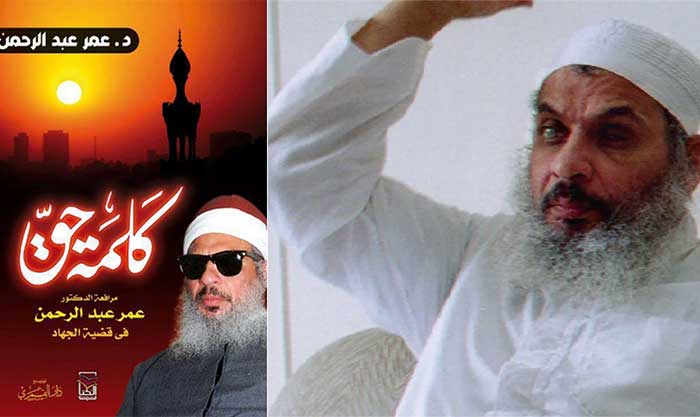

ترافع عمر عبد الرحمن فيما عرف بـ “قضية الجهاد الكبرى”، وكان رجلا ضريرا يرتجل، فجاء من جمع مرافعته، وقام هو بتنقيحها فيما بعد، وربما أعاد إملائها، ليضعها بين دفتي كتاب حمل عنوان “كلمة حق”، كان له تأثير كبير على الذين اتخذوا من الرجل أميرا لهم، وبايعوه، وامتثلوا لآرائه، وأنصتوا إلى نصائحه، وعملوا بما طلبه منهم، في حرص وإصرار، طوال ثلاثة عقود من الزمن على الأقل.

صار الكتاب، بعد طباعته وتوزيعه، واحدا من الأدبيات المهمة للجماعات والتنظيمات المتطرفة في مصر، وامتد تأثيره إلى أخرى خارجها، لاسيما في ظل حرص أتباعها على الإحالة إليه، والعمل على توزيعه واسعا بين الشباب، جنبا إلى جنب مع كتاب “معالم في الطريق” لسيد قطب، وهي مسألة لمساناها حين التحقنا بالجامعة، حيث كان الكتاب حاضرا في كل معارض الكتب التي كانت تقيمها هذه الجماعات، وكان يُباع كذلك أمام المساجد، وتتناقله الأيدي في لهفة، ويقتطف منه على المنابر في الخطب والمواعظ.

ولد عمر عبد الرحمن في 1938 بالجمالية مركز المنزلة محافظة الدقهلية دلتا مصر، وفقد البصر بعد عشرة أشهر من ولادته، والتحق عند الخامسة بمعهد النور للأكفاء بطنطا، ثم التحق بالمعهد الديني في دمياط، وحصل منه على الإبتدائية الأزهرية، ثم معهد المنصورة الديني، ونال منه الشهادة الثانوية عام 1960، ثم تخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1965، ليعين خطيبا بالأوقاف بأحد مساجد الفيوم، وحصل على الماجستير عام 1967 في موضوع “الأشهر الحرم”، وعين مدرس مساعد بأصول الدين واحتفظ بالخطابة في مساجد الفيوم متطوعا، وعلى المنبر بدأ في توجيه انتقاده، للسلطة، فأحيل إلى الإستيداع عام 1969، ثم رفعت العقوبة عنها، ليُنقل من الجامعة إلى أحد إدارات الأزهر، بعدها أُعتقل لثمانية أشهر في سجن القلعة لدعوته إلى عدم إقامة صلاة الجنازة على الرئيس جمال عبد الناصر.

بعد هذا بعام واحد حصل عبد الرحمن على الدكتوراه في موضوع “موقف القرآن من خصومه كما تصوره سورة التوبة”، ونُقل إلى المنيا، ثم عين مدرس بكلية أصول الدين في أسيوط عام 1973، ليعار بعدها إلى كلية البنات في الرياض بالمملكة العربية السعودية حتى 1980، ثم حكم عليه بالسجن في قضية اغتيال السادات بتهمة قيادته تنظيم الجهاد، فمكث في السجن ثلاث سنوات، وبعد خروجه عام 1984 عاد إلى نشاطه السياسي بالاتصال ببعض عناصر “الجماعة الإسلامية” و”تنظيم الجهاد”.

في عام 1990 خرج لأداء العمرة، ومن السعودية توجه إلى باكستان، ثم السودان، وتمكن من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية من سفارتها في الخرطوم، لكنه لم يلبث أعتقل هناك وحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية تفجيرات نيويورك التي وقعت عام 1993، ومات في سجنه يوم 18 فبراير 2017.

في محاكمة تنظيم الجهاد وصفت النيابة عمر عبد الرحمن بأنه “أمير الجماعة” ومن “يجلس مجلس العلماء فيهم”، وعزت هذا إلى أنه كان يُستفتى في أمور شتى، ويجيب على أسئلة متتابعة، يطرحها عليه شباب “الجماعة الإسلامية” البارزين، ممن كانوا يلتقونه، بين حين وآخر، في أماكن عدة، كان ينتقل إليها بحكم العمل، أو مستجيبا لدعوات إلقاء محاضرات أو حضور ندوات، فضلا عن الجهد الذي بذله في سبيل تجميع أتباع التنظيمات المتطرفة من الوجهين القبلي والبحري.

إن الذين كتبوا هذه المرافعة لتصبح كتابا يقولون عنها “كلماته ما زالت تعيش في نفوسنا وتجول في خواطرنا، وكأننا نسمعها للمرة الأولى، هناك في محكمة أمن الدولة العليا، وكأننا ما زلنا نقف خلف القضبان، وقد تعلقت به أبصارنا وقلوبنا، ها هو يتقدم بتؤدة ها هو يجلس في مواجهة القضاة.”، من هنا تحولت المرافعة إلى أحد الكتب التأسيسية لفكر “الجماعة الإسلامية” على وجه الخصوص، وصارت، بالنسبة لأفرادها الذين لم يكونوا متهمين في هذه المحاكمة ولم يلتقوا عبد الرحمن ولو مرة واحدة، مرجعية أو جزء ملهم من بيانهم المؤسس ، يحيلون إليه، ويقتبسون منه، ويتمثلون به وبصاحبه.

في كلمة حق، تطرق عمر عبد الرحمن، وهو يترافع عن نفسه، وينافح عن شباب التفوا حوله، إلى قضايا شتى، لم تخرج رؤيته بخصوصها عن المسار التقليدي المحافظ، بل المنغلق، الذي حوته كتب قديمة. ولم يخرج منهجه عن تكييف النصوص وتفسيراتها سواء كانت آيات قرآنية أو أحاديث منسوبة للرسول (ص)، والآراء السابقة وتحولاتها، لتبرير وجهة نظره أولا، وخدمة الرؤية التي يعتنقها ما يسمى “الإسلام السياسي الراديكالي” ثانيا، دون اعتبار لجوهر رسالة الإسلام، أو مصلحة المسلمين الآنية.

فعمر عبد الرحمن أباح الانخراط في أي قتال ضد الحكومة، وجمع المال من الناس بدعوى بناء المساجد، ثم توجيهه إلى هذا القتال، الذي يطلق عليه هو “الجهاد في سبيل الله”، منطلقا في هذا من عدة تصورات هي:

1 ـ وجوب الحاكمية، إذ يرى أن قضية الحاكمية بديهية وحتمية ومنطقية، ويقول: ” كل من يريد أن يجعل الناس أجمعين خاضعين لأمره ونهيه، فاعلين ما يريده ويحكم به، واقفين عند ما يشرعه لهم، فهو من جملة الطواغيت، التي تسعى لتعبيد الناس لفكرهم وهواهم، وهم الذين أمر الله عز وجل عباده بالكفر بهم، والبراءة منهم”.

ففي نظره أن من لا يحكمون بقانون الله المنزل هم كافرون ظالمون فاسقون، فهم رفضوا حكم الله، وهذا كفر. وهم يخالفون قواعد العدل والإنصاف بابتعادهم عن قوانين الله، ويخرجون عن دائرة العبودية، ويشذون عن إطار الطاعة، ولذا ففي نظره يجب أن “يكون أولو الأمر هم جماعة الإيمان والاستقامة والتقوى، لأن ولاية الأمر هي خلافة ونيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين”.

لكن ما هي قوانين الله التي يتحدث عنها؟ إنها ليست سوى ما يتصوره هو عن الله وشريعته، ويعتقد أنه يعبر بدقة وأمانة عن التصور الأصلي والأساسي للإسلام.

2 ـ الخروج على الحاكم: فهو يرى أن الرئيس المصري محمد أنور السادات لا يستحق الطاعة، لأنه في نظره خالف الشرع، وطبق قوانين مستوردة، وتصرف في السياسة بما يناقض مصالح الأمة، بل ذهب إلى ما هو أبعد من هذا حين قال: “الإمامة ـ يعني رئاسة الدولة ـ لا تنعقد لكافر”، وبذا فقد أباح دمه، لاسيما بعد اتهامه النظام المصري بأنه يحارب الإسلام، إذ أن الدولة عنده تبيح الزنا والربا، وتوالي غير المسلمين، وتعطل حدود الله، وتحارب العفة والطهارة بالدعوة إلى سفور المرأة، وتدعو إلى ترك حدود الله، وتنفذ عقوبات لم تنزل من السماء.

وقد برر عبد الرحمن قتل السادات، لأن قوله “لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة قد خلع ربقة الإسلام من عنقه”، بل وصفه بأنه شخص يصد عن الإسلام، و”يكفيه كفرا ونفاقا أنه حارب الله ورسوله، وصد عن سبيله”، ثم وصفه بـ “المجرم الهالك”.

وجاءت رؤيته هذه للسادات، مع أن الرجل أعادة مادة “الشريعة الإسلامية” إلى الدستور، وصالح تنظيم الإخوان المسلمين، وأنشأ الجماعة الإسلامية لمحاربة اليسار، وأطلق يدها في الجامعة والمجتمع، وحين أدرك خطأ مع فعل، بدأ التصحيح، فلم يقبل حلفاؤه ما بدأه، واصطدموا به، وغرفوا من النصوص والآراء ما يجرح صورته، ويبيح دمه.

3 ـ لا يكون هذا الخروج سلميا بالضرورة، فعبد الرحمن يبيح إقامة الدولة الإسلامية بقوة السلاح، ويرى أن العلماء متقفون على قتال من “منع شريعة من شرائع الله الظاهرة”، ويعتبر أن هذا هو الجهاد الحقيقي، وهي مسألة تظهر في معرض رده على النيابة إذ يفند قولها بأن الجهاد هو جهاد النفس والشيطان والفقر والمرض والجهل، ويرفض استبعادها القتال في سبيل الله، ويصف هذا بأنه أمر غريب على الفكر الإسلامي، ثم يهزأ من النيابة قائلا: “الوحي المنزل على النيابة” “النيابة تشرع بل وتحرف وتخرف وتتجرأ على دين الله.” ـ

ـورفض عبد الرحمن القتال لأي سبب آخر غير ما وصفه بـ “إعلاء كلمة الله”، فلا قتال من أجل الوطن، أو لتحرير الأرض والدفاع عنها، ولا منافحة عن عرض، وصد عن مال أو شرف، فكل هذا في رأيه ليس جهادا، وبذا نزع عن الجيوش الإسلامية أي شرعية أو أخلاق.

4 ـ نعت كل اجتهاد قانوني خارج النص ويواكب تطورات الحياة، واحتياجات الناس ومصالحهم، بأنه قانون وضعي جاهلي، يبيح ما حرم الله، وهو مستورد من الغرب، بغية تدمير الأمة. في مقابل هذا يتحدث عما أسماه “تكامل الشريعة”، بوصفها العلم المطلق المتناغم مع النواميس الكونية، ويقول: “”شريعة الله تمثل منهجا شاملا ومتكاملا للحياة الإنسانية، يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير كل جوانب الحياة الإنسانية، في جميع حالاتها، في كل صورها وأشكالها.” وأن القائلين بأن الشريعة تحتاج إلى اجتهاد متواصل لمواكبة التطورات، هم قد “طعنوا في دين الله ووصفوه بالنقص والتقصير”.

وبالطبع فإن الاعتقاد في شمول الشريعة وتكاملها لا يعدو أن يكون شعارا عاما، فالحياة تتعقد وتتطور، وحاجات الناس تتجدد، ويمكن للشريعة أن تقدم تصورا أو دليلا قيميا ومبدئيا إرشاديا عاما، لكنها لا يمكن أن تلبي في نصوصها وأحكامها الأولى أو المطبقة قديما الحاجة إلى إجراءات تفصيلية تنظم حركة الحياة المعاصرة.

5 ـ وصف عبد الرحمن المجتمع بالجاهلي، لأنه لا يطبق الشرع، إنما قوانين يراها من “أحكام الجاهلية” ثم يقول: “أحكام الجاهلية كفر وضلال”، وفي رأيه أن الجاهلية “ليست فترة من الزمن، إنما هي وضع من الأوضاع”، ثم يفصل أكثر: “إطلاق لفظ الجاهلية على المجتمع لأنه يُحكم بغير شرع الله، لا يعني هذا أن أفراد المجتمع كفار، لا بل قد يطلق على الدار بأنها دار كفر .. مع أنه قد يوجد بها الآلاف بل الملايين من المسلمين” ، بل القول إن من نطق بالشهادتين لا يمكن رميه بالكفر “ليس على إطلاقه فهناك نواقض للشهادتين، من أتى بواحدة منها فقد أحبط نطقه بالشهادتين وأبطله”، ضاربا أمثلة على هذا بالشهادة والسجود للخلق، أو الاستهزاء بآيات الله. وإذا قيل له إن المجتمع يطبق شرائع الله، ويجتهد فيما لم يرد فيه نص، ويراعي مصلحة الأمة وهذا من صميم الشرع، وبذا لا يمكن نعته بالجاهلية أو تأثيمه أو تكفيره، قال لهم: “رفض الدين كله كفر، ورفض بعض الدين كفر”.

وإذا قيل له إن الدستور ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، قال إنه اكتفى بالمبادئ ولم يتحدث عن الأحكام التفصيلية، ويرى أن هذا طعن في دين الله، ووصف له بالنقص والتقصير. وإذا قيل له إن الإسلام موجود طالما بقيت العقيدة وطبقت مبادئ الشرع، وأحكامه لاسيما في قانون الأحوال الشخصية، قال: “إن غاب الحكم بشرع الله، تبعه مباشرة غياب الأمة الإسلامية” والقول بوجودها “باطل لا يقره عقل ولا دين”

ويرفض عبد الرحمن القول بإن اسم الدولة المسلمة لا ينسحب من البلد بمجرد غياب بعض الأحكام الشرعية طالما أن العقيدة باقية، لأن، في نظره، من بدل شرع الله فهو كافر، كما أن الدستور يتصادم مع الشريعة، لأن مواده تعطي حق التشريع للشعب.

6 ـ يتبني فكرة “المفاصلة” الحادة، إذ يرى أنه “إما إسلام وإما جاهلية، إما إيمان وإما كفر” وأنه “في كل منهج غير المنهج الإسلامي، يتعبد الناس للناس، ويعبد الناس الناس.” وبالطبع فإن “المنهج الإسلامي” عنده، ليس سوى ما يفكر هو فيه بشأن الإسلام، ويستشهد عليه من النصوص وآراء الفقه، في انتقائية ظاهرة، لا تخدم الإسلام، إنما وجهة نظره عبد الرحمن، التي يطرحها على أنها مطابقة لوجهة الإسلام، وهذا ليس صحيحا.

7 ـ يرفض الديمقراطية، لأنها في نظره تجعل الحاكمية للشعب وليست لله، ويقول: “الشعب ليس له سيادة، ولا هو مصدر للسلطات”، وبذا فإن الإسلام في نظره “يبرأ من النظام الديمقراطي”.

لقد أملى عبد الرحمن مرافعته من جديد بعد خروجه من السجن، أو نقح المدون منها، وانتهى من عمله هذا في 27 فبراير 1984، ثم أطلق في خاتمته ما يمكن اعتباره توجيها مباشرا، عمل به أنصار الجماعة الإسلامية، فانخرطوا في معركة دامية ضد السلطة السياسية ثم المجتمع استمرت تسع سنوات قريبا ( 1988 ـ 1997)، فالخاتمة حملت تحديا سافر للحكم حين قال عبد الرحمن: “أنا لا يرهبني السجن، ولا الإعدام، ولا أفرح بالعفو أو البراءة. ولا أحزن حين يحكم علي بالقتل، فهي شهادة في سبيل الله”.

كما حملت الخاتمة ما يشي بأن “العلمانية” قد انتصرت على “الإسلام” في مصر، فيقول: “الزحف العلماني الكافر يواصل تقدمه ويمتد في البلاد، بينما الإسلام يتراجع وينسحب من الميدان، ونجحت العلمانية في محاصرة الإسلام وطرده من كل المجالات المؤثرة، وتتقدم لتحتل مكانه الشاغر”، ثم يقول “استقرت العلمانية في القلوب كعقيدة، وغزت العقول كفكر، وسيطرت على كل أوجه الحياة، فصبغتها بصبغتها، ونزعت عن الناس رداء الإسلام الطاهر”. وهو بهذا الرأي يقول لشباب الجماعات والتنظيمات السياسية العنيفة إننا هزمنا في المعركة الأولى، وعلينا أن نواصل القتال للانتصار في المعركة الثانية، التي يقول بشأنها: “ينتفض الإسلام قائما، يفك أغلاله، ويحطم قيوده، ويكسر السد المنيع المضروب عليه”.

ويزيد من هذا أن عبد الرحمن جعل سبب انتصار العلمانية المزعوم هذا هو انحياز السلطة الحاكمة لها، فيقول: “السياسة والحكم لا دخل للإسلام فيها، والثقافة والتعليم لا دخل للإسلام فيها”، ويواصل: “ما زال السوط والسيف بأيدي الأعداء، وما زالت القوة والجند في خدمة هؤلاء، فكان لابد أن تنفجر المعركة، وأن يتصارع أولياء الرحمن مع جند الشيطان”.

لقد ظل هذا الكتاب يزاحم النص المؤسس لـ “الجماعة الإسلامية”، وهو كتاب “ميثاق العمل الإسلامي” الذي راجعه عمر عبد الرحمن نفسه، حتى جاءت مراجعات قادة الجماعة نفسها، لتجرف أثر الكتابين في نفوس البعض، بينما لا تزال آثارهما مقيمة في نفوس آخرين، اعتبروا المراجعات، التي يقال إن عبد الرحمن قد رفضها من سجنه في الولايات المتحدة، استسلاما، أو على الأقل هدنة أضطروا إليها تحت وطأة الهزيمة الميدانية، ما يعني أن الفرصة أن أتيحت لهؤلاء كي يحملوا السلاح من جديد ضد السلطة السياسية، وجهات وفئات في المجتمع، فإنهم سيعودون للنهل من كتاب “كلمة حق”، الذي لا يعدوا أن يكون “كلمة حنق”.

كيوبوست- ترجمات